Le cinéma politique d’Yves Boisset en quatre films

La disparition récente d’Yves Boisset pousse à se replonger dans la filmographie de celui qui fut le représentant d’un certain cinéma politique dans la France des années 1970.

Admiratif des films politiques italiens, notamment ceux de Francesco Rosi (Main basse sur la ville ; L’affaire Mattei) et d’Elio Petri (Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon), Yves Boisset a composé un cinéma qui s’attaquait à la corruption du monde politique, ainsi qu’à la petitesse et la lâcheté des « Français moyens ». Des œuvres qui forment aujourd’hui une sorte de contre-histoire de la France pompidolienne et giscardienne. Cinéaste courageux, Boisset connut d’innombrables démêlés avec la censure et fut souvent menacé, lui et sa famille. Voici quatre de ses films qui valent la peine d’être redécouverts.

L’attentat (1972)

Inspiré par l’affaire Ben Barka – leader tiers-mondiste marocain enlevé et assassiné en France en 1965, avec la coopération des services secrets français – L’attentat est un grand thriller politique. L’idée forte du scénario est de suivre un antihéros (Jean-Louis Trintignant, formidable d’ambigüité), plutôt veule, qui trahit son ami puis essaye vainement de le sauver. Après une première partie où la machination se met en place et où l’on prend plaisir à retrouver de nombreux comédiens emblématiques (Michel Bouquet, Philippe Noiret, Michel Piccoli, Bruno Crémer), le tempo s’accélère. L’efficacité de la mise en scène de Boisset fait alors pleinement ressentir l’étau qui enserre le personnage principal, jusqu’au constat désespéré d’un régime corrompu. L’atmosphère est soignée et marquée par l’influence du cinéma de Jean-Pierre Melville, dont Boisset fut l’assistant[1]. L’interprétation de Gian Maria Volonté et la musique d’Ennio Morricone rapprochent aussi ce film du cinéma italien. Malgré quelques coupes imposées par la censure, ce fut un succès public (1.4 million de spectateurs).

R.A.S. (1973)

Avec R.A.S., Boisset est l’un des premiers cinéastes français qui abordent frontalement la guerre d’Algérie[2]. On y suit plusieurs « appelés », de l’incorporation à la caserne de Dreux aux embuscades du désert des Aurès. Avec sa galerie de personnages et son récit finement construit, le film parvient à toucher de nombreuses problématiques : états d’âme des recrues, camaraderie dépassant les origines sociales, brutalisation de la part de certains cadres de l’armée, usage de la torture, etc. La charge est sans grande nuance mais elle est menée dans le contexte de la France des années 1970, donc de la « politique de l’oubli ». De plus, le personnage du commandant Lecoq (inspiré par le commandant Pouget) offre la vision d’un officier certes prêt à cautionner la torture mais non dénué d’une certaine droiture. Sans qu’il soit possible d’affirmer qu’il constitua une source d’inspiration, il est avéré que R.A.S a été vu par Stanley Kubrick avant que ce dernier ne tourne Full Metal Jacket.

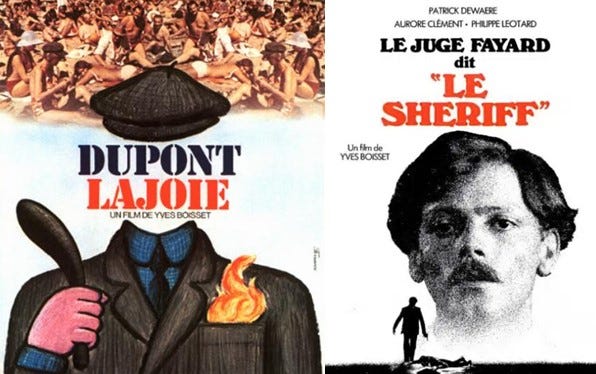

Dupont Lajoie (1975)

Il s’agit sans doute du film le plus célèbre de Boisset dans lequel il fait le portrait au vitriole d’une France rongée par un racisme endémique. Georges Lajoie est un cafetier qui passe ses vacances en famille dans un camping de la côte d’Azur. Ayant violé et tué la fille de ses amis, il laisse les ouvriers maghrébins du chantier attenant être accusés à sa place, jusqu’à une « ratonnade » qui finit dans le sang. Satire plutôt grossière et malaisante dans la première partie, le film bascule et se transforme en un polar efficace, avec un arrière-plan politique édifiant. Le ton humoristique et potache des premières séquences fait place à un drame atroce. Le cinéaste s’inspire des violences racistes ayant défrayé la chronique à l’été 1973 et les conditions de tournage confirment l’actualité du sujet puisque l’un des comédiens maghrébins est violemment agressé. Jean Carmet, habituellement cantonné aux rôles comiques, est extraordinaire de sournoiserie. Le film évite le manichéisme grâce au personnage de l’inspecteur campé par Jean Bouise, honnête et révolté par la bêtise crasse des « ratonneurs ».

Le juge Fayard dit Le Sheriff (1977)

Deux ans après l’assassinat du juge Renaud à Lyon, Yves Boisset s’inspire de l’affaire pour composer un habile film policier à la forte charge politique. Un magistrat cherche à mettre en lumière les liens entre des criminels responsables d’un spectaculaire hold-up et plusieurs personnalités politiques. L’ombre du SAC – le Service d’action civique, milice gaulliste – plane sur ces activités troubles. La mise en scène, épurée et digne des meilleurs thrillers américains, permet de rendre haletante l’enquête. Comme souvent chez Boisset, le constat final est assez désespérant. La prestation habitée de Patrick Dewaere, qui fut nommé au césar du meilleur acteur pour le rôle, fait du protagoniste un grand héros révolté. A sa sortie, Le juge Fayard subit des coupes : toutes les mentions du SAC sont éliminées et remplacées par un « bip ». Avec une méthode aussi grossière, la censure ne pouvait que contribuer à la popularité du film. Ce dernier rassembla 1,7 million de spectateurs en salles.

[1] De même que la présence de François Périer qui campe un policier similaire à celui qu’il interprétait dans Le Samouraï de Melville (1967).

[2] René Vautier le précède de peu avec Avoir vingt ans dans les Aurès (1972).