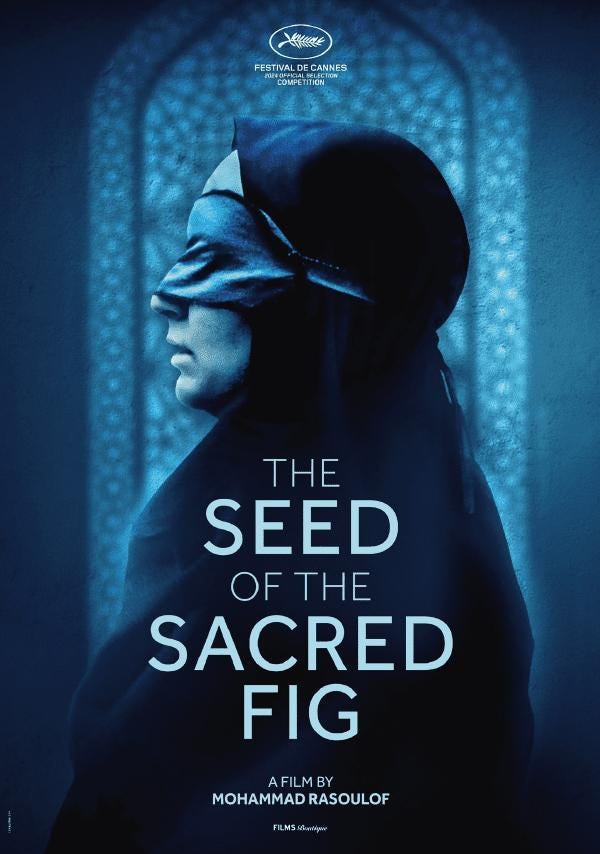

Le meilleur film de l’année 2024

Au cœur d'une année de cinéma un peu terne, 'Les graines du figuier sauvage' est de loin le meilleur film qu'il nous ait été donné de voir.

En 2024, de nombreux films très attendus n’ont pas été à la hauteur des espérances placées en eux. Evoqué depuis quarante ans par Francis Ford Coppola comme son film le plus ambitieux, Mégalopolis devait être la fable politique ultime. Il s’agit hélas d’une débâcle absolue, un pensum d’un ennui abyssal et d’une grande laideur visuelle. Autre projet financé à grand frais par son auteur, Horizon de Kevin Costner a échoué à ressusciter l’épopée fordienne. Quant à Ridley Scott, il nous a cruellement déçus avec sa laborieuse suite de Gladiator. D’autres grands cinéastes se sont égarés cette année, tel Ryusuke Hamaguchi avec le trop abscond Le mal n’existe pas ou Jacques Audiard avec Emilia Perez, formellement osé mais consternant sur le fond – ce qui n’a pas empêché ceux films d’être récompensés, respectivement à Berlin et à Cannes. Dans La zone d’intérêt, Jonathan Glazer a exploité la tragédie de la Shoah pour composer une œuvre mondialement remarquée mais moralement questionnable. Que dire de la palme d’or du 77e Festival de Cannes ? Anora de Sean Baker est un petit film à l’humour pataud et d’une vulgarité satisfaite. Le fait que la course aux Oscars soit actuellement dominée par la comédie musicale Wicked, ainsi que par Anora et Conclave, film efficace mais sans finesse, dit bien la faiblesse de cette année de cinéma.

2024 a heureusement aussi été marqué par de belles réussites. Avec la deuxième partie de son adaptation de Dune, Denis Villeneuve a proposé un éblouissant spectacle de SF. Le vétéran Clint Eastwood a également su tenir son rang avec le thriller moral Juré n°2. Mais c’est surtout le cinéma français qui nous a enthousiasmés par son audace et son inventivité. Ressuscitant une forme de cinéma d’aventure de qualité, Le comte de Monte Cristo fut un triomphe absolu, rassemblant 9 millions de spectateurs dans les salles. Malgré ses faiblesses scénaristiques, la comédie généreuse d’Arthus, Un p’tit truc en plus, a créé la surprise avec ses comédiens porteurs de handicap justes et attachants – et 10 millions d’entrées à la clé. D’autres films remarquables nous ont séduits : Making of de Cédric Kahn chroniquait avec malice un tournage tandis qu’avec Borgo, Stéphane Demoustier proposait un superbe film carcéral imprégné par la particularité corse. Au moment où j’écris ces lignes, mon voyage à l’étranger ne m’a pas permis de découvrir cinq films français apparemment majeurs : L’amour ouf, En fanfare, Vingt Dieux, L’histoire de Souleymane et La plus précieuse des marchandises.

Au cœur de cette année un peu terne, Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof a fait l’effet d’une déflagration. Cette œuvre d’une puissance folle est, de loin, la meilleure de 2024. Après la révélation Saeed Roustaee (La loi de Téhéran ; Leila et ses frères), Rasoulof confirme la vitalité du cinéma iranien malgré la censure. Qu’il ait pu réaliser un long-métrage aussi abouti formellement dans la clandestinité tient du prodige. Les graines du figuier sauvage plonge le spectateur dans l’intimité d’une famille iranienne. Le père, enquêteur au tribunal révolutionnaire, doit faire face à la révolte de ses filles, séduites par le mouvement « Femme, vie, liberté »[1]. Comme chez Farhadi, le scénario est d’une rigueur implacable, un petit rien pouvant faire dérailler l’existence des personnages. Rasoulof parvient à montrer de manière très subtile comment le totalitarisme subvertit la cellule familiale tel un cancer, pour finalement la détruire. Il ne cède jamais au manichéisme – le personnage du père n’étant pas diabolisé – et évite de plaquer un féminisme à l’occidentale sur la réalité iranienne. On admire son habileté à mélanger les genres cinématographiques – de la chronique sociale au western, en passant par le thriller voire l’horreur. La manière dont les images réelles de la révolte populaire sont insérées s’avère particulièrement percutante. Au fond, Les Graines du figuier sauvage revient à ce qui fait l’essence même du cinéma, à savoir cette capacité à dire l’état du monde, aussi bien par le documentaire que par la fiction. Fort de ses 560 000 entrées, c’est le plus grand succès du cinéma iranien en France depuis Taxi Téhéran qui avait réuni 580 000 spectateurs en 2015. Il s’agit incontestablement d’un chef-d’œuvre qui va venir s’inscrire dans l’histoire du cinéma. Ne pas lui avoir donné la palme d’or à Cannes est une faute.

[1] Vaste mouvement de désobéissance civile féministe lancé en septembre 2022 suite à la mort de Mahsa Amini. La répression a fait plus de 500 victimes.